このべージの

最先端(Ⅰディ)

Ⅱアプラサ

Ⅲナイト

トゥオル・・

最下端

へ移動 /

prev

top

next

アンコール サイクリング ブルース

05年9月 カンボジャ

澤村浩行

Ⅰ ディ

行く手の遺跡地帯には、人の腕ほどの太さの幹が、ビッシリと密集して上へ上へと伸びていた。その3、4階のビルの高さはある二次林の間を、手入れの悪い舗装道路が一直線に貫いている。モンスーンの合間に時折雨と入れ代わる薄雲の、暑い上に蒸れている日だった。僕は両側に立つ急成長中の熱帯雨林の緑の壁が、僕を道ごと飲みこむのではないかと怖れながら、エンヤコラとペダルをこいで行った。

それでも水田地帯以外は赤土剥き出したままか、貧弱な雑草生い茂るだけのカンボジャの他の平野部よりマシだ。何しろ1960年代末から70年代半ばまでB52の編隊が、国の東半分の密林をスパゲッティみたいに絡まり南下するホーチミンルートに絨毯爆撃(CARPET BOMBING)を繰り返し、大地を丸裸とした。残った森は、その後の内戦で、頭数の増えた政府軍の兵隊を養うためと、政治家や商人の私腹を肥やすために大量伐採された。1980年代に入るとカンボジャの主要な輸出品は、それまでのゴムに代わって木材と安い繊維類となった。タイ国境の山岳地帯にこもったクメール・ルージュ、ポルポト派もその資金を木材と宝石に頼った。B52の空爆以前には国土の75%が濃い緑に覆われた森の国と言われていたが、1998年の調査では30%に減少している。それも原生林は険しい山岳地帯の自然公園内だけだ。伐採の結果流出した表土が、カンボジャの命であるメコン川とトンレサップ湖に堆積して、天災がひんぱんに起こった。94年95年は旱魃、2000年2001年は洪水が農業国を食料不足とした。2001年よりイギリスの環境団体グローバル・ウィットネスも監視団に加わった伐採凍結の政策がとられている。だが熱帯地方特有の薄い豊かな表土を失った大地に、樹木が再び茂るには100年の単位の時間がかかる。

このアンコール遺跡を取りまく数十キロ四方に渡る密林は、一度は裸となったのを観光の見栄えのために早めに手を加え再生させたらしい。平地には珍しい緑の海だ。元気ハツラツとした密林の若々しい呼気が道一杯に溢れ出し僕の臓腑に滲み入ってくる。それまでの1ヶ月間を首都プノンペンの中心地でただひたすらに書くことだけをしてきたばかりの身だ。緑ムンムンとする道のサイクリング。それはやけにセクシーだった。

密林の生む女性達が古びた銀輪きらめかせて僕を追い抜いたり、向う側からゆらめき近附きすれ違って行く。カンボジャ人はこちらが笑顔を見せれば笑顔で答えてくれる。笑うことでしか癒されないかのように。女性もまったく素直に笑い返してくれる。僕はその度に初恋をした少年時代に戻っていた。しかも相手はアンコールワットに彫られたアプサラ(女性天使)の右像のままの、純潔なエロスの肉体と心の持ち主、今生きているアプサラだ。それは女神の溢れる天国を浮遊した3日間に渡るサイクリングの旅となった。

この国来るまでに1年間ほど滞在した日本でも中国でも、こんなおおらかな女性に道で会ったことはなかった。下手に笑いかけたら疑われてしまう。カンボジャで僕の愛の冬は終わったのだ。とは言っても、女性を所有しようとは思わない。もうコリたし、年も年だ。道のすれ違いに一瞬の恋の花が次々と咲いていく。その花の道に僕はなる。ただそれだけで身に有り余る光栄なのだ。

僕がアンコール遺跡を訪れることとしたのは、その廻り数十キロ四方に渡って広がる密林の間の村に住む、一人のアプサラに重要な手紙を届けるためでもあった。

首都プノムペン中心地の裏通りにある、屋根を室内野球場みたいに盛り上げたマンモス市場の真向かいに立つ5階建てのバックパッカー御用達キャピトルホテル。最上階の一番奥の、大きな窓から下の街路のバイクや人ごみの豪音が常に押し寄せてくるバスルーム附きシングル1泊4ドルの僕の部屋でその手紙を手渡した時、僕と同年輩の在日朝鮮人系カナダ人J氏は、地図を描くとこう言った。

アンコールへの入域証

「彼女はこの三叉路の角のレストランで働いている。村の実力者でもある父親の所有しているレストランだ。これが父親の、これが兄夫婦の写真だ。他に教師をしている彼女の姉にも会った。皆英語をそこそこ話すのに、彼女だけが話さない。5人兄弟の末娘と言うことだが、写真で見る通り彼女は生まれながらのアプサラだ。あのままレストラン稼業だけに埋もれ、誰かに見染められて主婦で一生を送るのは惜しい、と僕は思う。看護婦かヴィレッジ・ドクターになったらどうかと勧めているんだ。ポルポト派はあらゆる知識人を殺した。医者も生き残ったのはたったの8人だ。この国は癒しが必要だ。この手紙は彼女の学費を僕は出す用意があるという決意を伝えるものだ。この国に来てから、まだ埋められたままの400万個の地雷で犠牲者が出続けていることや、粛正や空爆や内戦で国民の5人に1人が亡くなったことを知ってから、僕は平和で豊かな現代国で恵まれ過ぎていた自分自身を、この国のために役立てようと思っていたんだ。この国は女性によって救われる。彼女は精神的にも人を癒してくれるだろう。それが一週間自転車で彼女の村に通い続けた僕の結論だ。手紙が着くかどうかも判らない密林の奥の村だから、君にこれを託す。そして君にも確認してもらいたいのだ。」

確かに彼女の存在には写真を見ただけで癒されてくるものがある。その深い優しさをたたえた姿に僕は揺り動かされた。この傷ついた民族と大地にこそ生まれたアプサラ、癒しの女神アヴォカテシュワラ、(観音菩薩)のように見える。僕はJ氏の意気にも共感し、郵便配達人の使命を引き受けたのだった。

J氏は1952年サンフランシスコ平和条約が結ばれ日本がアメリカ占領から解放された時に父から「今日からお前は日本人ではない」と言い渡された、日本で生まれ育った在日朝鮮人だった。当時は子供だったから意味が判らなかったが、長じて日本人女性と結婚すると(自分達の子供はどちらの社会にも受け入れられないだろう)と移民社会カナダに技術者として移住した。以来着実に働き国籍を取得し子供達も独立した。今は定年退職の後、年金で夢にまで憧れていた世界の聖地を巡礼している。そして親友が自殺したことを機に、一人でも勇気づけられたらと、生まれ育った過程や世界の聖地で体験した神秘的な出来事を軸として小説を執筆し始めていた。僕等は互いの創作意欲を刺激しあうために、一ヶ月間というもの毎日2回の散歩と食事を共とした。

東南アジアには少なくとも10万人の日本人年金生活者が住み着いているというが、その多くは国民年金だけでは日本で生活出来ない人達で、英語も現地語もおぼつかなくとも、物価が格段に安く人情も風体もかっての日本人に似ている東南アジアに思い切って移住した、日本の未発達な社会制度の落とし子だ。中には、こちらの若くて優しい春売婦を買い求めることを目的としている人達もいる。長年に渡る家庭内離婚、定年退職した後の熟年離婚、一生独身フリーターを貫いた人。一度も女性に恋したことのない人。2号さんを囲う人。本気で再婚した人もいる。J氏のように、土地に貢献しようとする例は極めて稀であることにも僕は啓発されたのだった。

フロンガス禁止モントリオール条約も対人地雷禁止条約もカナダ人が主導したようにカナダのNGOは活発だ。在日朝鮮人として見えない差別を受ける側にあった彼の日本での体験とカンボジャ人の置かれている状況も共振しているのだろう。一ヶ月間密に附き合った仲だ。彼の決断に嘘はない。

その手紙を胸ポケットにして1日1ドルの自転車をシエムリアップ市で借りると、僕は勇躍としてアンコールに出発した。2キロ先に高速道路の料金所みたいな関門がある。そこで3日間の外人用入域料、大枚40ドルを払い写真を撮られると、プラスチックでシールされた入場券を渡された。

道にはバイクタクシーと3輪トゥクトゥクと自転車、時折の乗用車が流れ続けている。僕の汗の軌跡みたいな粗末な舗装道路だが、増々緑が濃くなってきた。20キロほど行くとかっては4キロ四方に渡っていたというアンコールワットを囲む掘りに突き当たった。その幅約100メートルの満々とした水の向こうには、いまだにしっかりと立つ遺跡の塔が見事なプロポーションで群立していた。今は黒っぽい砂岩をさらしているが、たぶんかっては極彩色に染められていたのだろう。僕のデジャヴューがそう伝えている。長い密林の旅を経て到着した当時の人々は、原生林よりも高い寺院とその廻りに群がる市街地、舟が行き来する運河、そしてその水を利用した広大な水田を目とした時には、畏敬の念に打たれたことだろう。

アンコールワットは、砂漠の民のピラミット、山の民のマチャプチャと並ぶ、モンスーンの森に住む民の造営した奇跡的な建築物と言われている。有名なアンコールワットだけではなく一帯には他の寺院も呼応して建てられているからそのスケールは巨大だ。

9世紀にこの地を首都と定めたクメール人(カンボジャ人)のアンコール王朝は12世紀にはインドシナ半島の大部分を支配した。だがたび重なる遠征と巨大な建築工事による人民の疲弊、更には工事のため大量の森林伐採をしたためにその経済力の根源であった運河にはモンスーンの豪雨に流出した表土が堆積した。農耕と通運機能の低下は国力を劣えさせて、15世紀には西隣のシャム現在のタイに首都アンコールは陥落、以来転々と南下する過程で、シャムとベトナムとフランスの属国と化した。

珍しく晴れた日とは言え、湿気そのものみたいな薄雲を浮かべる空。その下に、黒々としたアンコールワットの塔が、居並んでいる。その固められた影が、歴史の法廷の証人のように頭をかかげている。

その日僕は彼女の村まで行けなかった。長い橋を渡って入門したアンコールワットの外壁に刻まれたレリーフを見たとたんに、時を忘れてその物語に没頭した。戦争がある。神々の存在がある。人々の暮らしがある。その全てが砂岩の壁に流麗な息づかいをして僕に語りかけた。僕はその時代に戻り埋没した。次々と大声の各国語で説明するガイドに従う世界中からの団体客も気にもせずに、僕はアンコールワットの壁のレリーフを、閉館の5時まで見続けていた。

2日目は早起きをして、手紙の宛先のアプサラが住む村に直行することにとした。ゲートは朝5時半に開く。その日も太陽はモンスーンの雲を空の片隅に追いやって顔を出した。とたんに汗がペダルをこぐ足元までしたたり落ちてくる。前日より厚く高くなったみたいに感じる緑の壁の所々には、良く踏み固められた小道がポッカリ森を抜いては、樹間に消えていく。途中の道の一部は舗装が切れていた。だが2日続きの快晴とオモチャみたいなミニローラーに固められたいたから、秘かに怖れていた泥地獄に、はまることもなかった。時折バイクとは出くわすが、ミニローラー以外の車は見かけない。熱い陽射しを別とすれば、絶好のサイクリング道路だ。モンスーン特有の、急流に落ちたみたいな雨の日ではないのも幸運だった。

アンコールワットや他の遺跡で働いているらしい若い村人達が、男の集団、女の集団に別れた自転車部隊となってすれ違った。各々大きな声で話し合っては大笑いをしながら。その女性達は、途中に点々とした遺跡の正面にズラリ居並ぶ土産物屋や飯屋に僕が到着したときには、地獄の入り口で手招きをする、見かけは優しいが実は鬼みたいな猫なで声の日本語で「お兄さん、お兄さん、コールド・ドリンクあるよ。」と呼びかけてきた。公務員や警官の月給が20ドルから30ドルの国で、最大の産業である観光業に従事するものの稼ぎは、その裏の春売業者とならんでぬきんでている。カンボジャは国家の予算の半分を海外援助に依存するという、グローバリゼーションのサービス産業全盛の国だ。肥大化した春売業も、春売婦の33%がかかっているAIDSも、

元を正せば1992年より18ヶ月間駐留し新生カンボジャの選挙を成功させた国連軍兵士2万人ほどの需要に答えたものだった。

途中の遺跡のひとつひとつは異なった造りをしていた。歴代の王が自分の治政の特色を誇示したのだ。砂岩の建築物の一部には巨大な根を食いこませた熱帯樹がそびえている。その根に支えられた部分だけは、石の屋根が昔のままに残っていた。他の屋根は、日本、ドイツ、フランス、インド、中国等の遺跡復元チームに再現されたらしい。寺院の柱や壁を飾る彫刻の多くも、脆い砂岩で造られているためにそのように維持されたり復元されている、と各々の入り口の看板に書かれていた。いずれにしても傑作はプノンペンや世界の博物館か大金持の応接間にある。

暗い室内に入ると、隅にカンボジャ人の見張り役が影となって坐っていた。その若い男女は、一日中そこでただ遺跡と観光客を見続けているのだ。中には毎日片道2時間かけてシェムリアップから自転車通勤をしていると言う者もいた。カンボジャ人の、ただ坐り何もしないで時の流れを見続けていくという能力には舌を巻く。

首都プノンペン市の夜。町の照明をパラソルで遮った下の明かりも点けない黒い空間。折たたみ式の椅子に坐りながら、手前の小さな机にタバコの箱みたいなのに入ったコンドームをキッチリ積んで客の来るのをただ待つ男達が、黒々とした点となって並んでいる。いくら春売業が盛んだとはいえ、余りにもの競争率だから客の姿を見ることは滅多にない。それでも彼等は、沈殿した都会の夜の影に朝方近くまで坐り続けている。この地の遺跡にはヒンドゥー教や大乗仏教の王が残した華やかさがまだまだ染みついているが、今遺跡を見張っている人間は小乗仏教の無為そのものの存在だ。その何もコミットしないという態度も、ポルポトという、生身の閻魔大王を生む母体となったのではないかと僕は思う。

途中点在する遺跡のひとつに、インドでも見たことのないほど広い沐浴用の池があった。500メートル四方はある方形の池の廻りにはくまなく水面に降りる石の階段が設けられており、最上段には涼し気な樹の影が連なっている。身体を冷やすには絶好の影だとその上に横たわった。とたんにその直前、陸ヤシの葉屋根と戸板だけの飲屋で飲んだ薬酒の酔いが全身に回った。その池は、堆積した土地を利用して一面に繊維質の水生植物を栽培し、狩猟用の小舟には夏休み中らしい子供達が大声で乗ったり舟を引っくり返したりして遊んでいる。モンスーン期の池だが、子供の背の立つほどの水量しかない。

その大騒ぎを見ながら僕は睡りに落ちたらしい。目覚めると真昼はとうに過ぎ去り、あたりは、生き物すべてが午後の強烈な光線に仕留められたかのような冥府じみた静寂に支配されていた。まぶしさに反発した影だけがやけに黒々と生々しい。

アンコールワット周辺の観光地図

このべージの

最先端(Ⅰディ)

Ⅱアプラサ

Ⅲナイト

トゥオル・・

最下端

へ移動

Ⅱ アプラサ

(そうだ、手紙を届けなけりゃ)J氏の指定したアプラサの村に向かってひたすらペダルをこいだ。道には自転車も歩行者も消えていた。時折走るバイクの音だけに現実味がある。他は熱い陽光に息を止めた密林ばかり。それは煮えたぎった末に機能停止した僕の脳味噌みたいに、闇の訪れをただひたすらに待ち望んでいる。

道の両脇に高床式の家が立ち並んできた。カンボジャの村にしては立派な造りの家だ。床を持ち上げている4隅の支柱はしっかりとした角材だし、中にはコンクリート製もある。屋根はスレートかトタン、壁は編まれたマットが殆どだが、板張りも見かけた。たぶん家の誰かは観光業に従事して収入の多い村なのだろう。あるいは、毎日多くのバスやタクシーやバイクが観光客を山積みとして通り過ぎる村だから、意図的に新生カンボジャのモデル村を演出しているのかも知れない。

普通のカンボジャの村ならば、4隅の支柱はひね曲がった裸の木の幹だ。突き抜けの高い床下には牛や豚が飼われ、屋根は茅葺き。そして階段を登ったところに広がるベランダには人がゆったりと坐ったり寝そべっている。だが、この村には家畜も人間の姿もない。ただきれいな家と掃き清められた庭、そこに立つ数本の木が次々と立ち並んでいるだけの村の長い長い主道を、白昼夢を見ているのではないかと疑いながらゆっくりと走っていった。

ようやく若々しい人声の立っているのが聞こえてきたときには正直ホッとした。道脇の木影で氷かきや甘いデザートを商う小さなテーブルひとつの店には、3人の若い娘が坐り店主の青年と楽しげに話していた。幼いときからの兄弟みたいな関係が、男と女のホルモンのからみあう関係へと転換する青春時代がまっ盛り。男の店員の方が恥かしと気だ。

僕には過ぎたことだとチラリ見たまま先に行こうとした時だ。自分の腕の肌が乾き塩が白く浮いているのに気がついた。デイトリップには磁石、雨期には薄いプラスチックのレインコート、時にはハーフサイズのキャメラをポケットに突っ込むだけだ。バックは目立つし煩わしいので持たないこととしている。当然飲み食いは現地調達だ。その日の午後に池の土手で昼寝をしてからの4、5時間は何も口にしていなかった。そこで自転車を降りて氷アンミツを注文した。

若者たちは僕を歓迎してくれた。その上全員が流暢な英語を話す。3人の娘達は「この先の遺跡の前の店で働いているけど、この暑さでしょ、客も来ないから甘いもの食べに来たの」と言う。男の店員は「学校を出たけど仕事がなんて店を出した人ですよ」だ。冷たく甘いものを口に運びながら会話ははずんだ。特に娘達が賑やかだった。

「年寄りなのにどうしてバイクタクシーかトゥクトゥクに乗らないの?」「運転手と一緒だとマイペースで見れないからね」それから例の「奥さんと子供はどうしたの?」だ。「家でブラブラしていたら、離婚して家出て行って、と言われたんだよ。今は解放してくれたことを感謝しているけどね。男と女って大変だよ。若い頃は燃えてたけれどね」

「私、ボーイフレンドいるけど結婚したくない。もっと勉強したいしもっと良い仕事につきたいから」と一人の娘が毅然として言った。他の娘も頷いている。

「これだから僕達は結婚できないんですよ。普通の農家の娘だったら別ですけどね。それも結婚式にすごく金がかかるし」と締め顔の男の店員。たぶん彼のようなインテリでは農家の娘は退屈だろう。

「彼女達は毎日遺跡前の店で外国の自由で豊かな女性に接しているから、もう昔ながらのカンボジャの女性ではなくなっていますよ。身近に家庭内暴力を振るったり妻をエイズに感染させたりする男を見ているでしょうしね。今カンボジャの男は目も当てられない状況ですよ。ポルポト派は男性の指導者を殆ど殺してしまった。政治家も教師も仏教僧も医者も技術者も農村の指導者も一世代ポッカリ抜けてしまったんです。後を継いだのは金と権力の亡者が多い。大病しても手術の前に医者が金を要求するんです。払えなければ追い返されてしまう。僕は大学の奨学金を受けようと必死に勉強したんですが、その試験問題が事前に金持ちの子供達に渡っていたこともあって落ちました。彼等は卒業したら外国の援助団体の職員になるのが夢なんです。給料は良いし仕事は楽ですからね。でもこれも過渡期なんだと今は様子を見ているところです。あれだけのことが起こったのですからね。もう地雷もかなり撤去されて、特にこの近辺は観光地だから安全になりました。以前は大地が信じられなかった。水田に入っても林に薪を取りに行っても足を吹っ飛ばされたものです。僕の両親の時代のことでも、同じ国の人間が殺し合ったのですから今だに精神的なトラウマもあるし。今ようやく僕等の世代が過去のツケを払いつつ未来を作っているところなんですよ」毎日店の前を外人の走るのを見ているが、立ち寄ったのは僕が始めてだ、と嬉んだ男の店員も良く話した。僕は長い間そこに釘づけとなった。

グローバリゼーションはその流れに乗った者の価値観を変える。それは石器時代の黒曜石や曲玉や塩の交易にまで遡ることができる。そして今成長中の国際観光は、かっての絹やガラスや陶器等のファッション・グッズや、茶やワインや香料やタバコや阿片のような趣向品に次ぐ、情報化時代のイメージ商品と言えるだろう。カンボジャはアンコールワットのロマンティックなイメージを売り、観光客は自由で豊かなイメージをカンボジャに伝染させる。良きにつけ悪しきにつけて互いに影響しあう。1300万人余りの人口の国に昨年は90万人の外国人観光客が訪れた。

村外れの3差路にある手紙の配達先の飯屋に到着したのは、日が翳りはじめた頃となっていた。飯屋は三方開けっ放し。20人は収容できる大きさの上、隅々まで清潔さが保たれている。店に入る前からJ氏の特定したアプラサの存在は際立って見えた。数人の客の皆が彼女を中心として坐っている。彼女は淡々と唯一のメニューらしい冷し中華風の料理を作り差し出すだけをしているのだが、そのあたりには常に清く優しい気が漂っている。僕は息を飲んだままその場にただ坐っているばかりだった。労働者風の無骨な男が深い尊敬の念も込めたまなざしで彼女に注文した。店の道路側のカウンターの上にガラスのショーケースがあり、キューリ等の野菜が置かれている。彼女はその裏の板一枚の料理場で野菜をスライスして、冷しウドンの上にかけては調味料を振りかけるだけの単純な作業を続けている。その伏し目となって仕事をする姿には祈っているような貴さがある。彼女が静かに料理を差し出すと、カウンターに坐った。労働者風の無骨な男は黙々と食べた。その姿にも祈りがこもっている。

バイクを下りた2人の男もカウンターに坐った、通訳らしいインテリのカンボジャ人青年と40才前後の教養と人格の高そうな西洋人だ。通訳は彼女の存在に慣じんでいるらしくトランス状態でいるだけだが、西洋人はその場のこの世ならぬ光景に目を見張っている。だがどの客も彼女を直接見つめてはいない。僕も心で彼女の存在を感知しているだけで、静かにアプサラに出逢ったという幸運を噛みしめていた。

アプサラinアンコール 撮影Jim Je 2005年 カンボジャ

その内に腹が減っていることに気がついた。朝早めに飯を食ってから口にしたのは薬酒とさっきのアンミツだけだ。もう50キロ近くはサイクルし遺跡も幾つか歩き回っている。旅人の最初の本能である食欲の目覚めた僕に、彼女は始めて僕に顔を向けた。「これを食べますか?」と尋ねている。勿論僕は首を縦に振った。差し出された冷し中華風ウドンはごく自然に口から胃へと収まった。そしてしばらくすると、僕の身体から素晴らしい香りが立ち昇っているのに気がついた。

食後にようやくJ氏に託された封筒を彼女に手渡した。彼女は椅子に座ると中身を丁寧に取り出して長い間見つめた後に、手紙を後ろのテーブルに坐る20才前後の青年に渡した。「僕は弟です。彼女に翻訳をします。」と彼は英語をカンボジャ語に訳して伝えた。あたりの客も耳を澄ましている。

彼女がJ氏の学資オファーをどう思ったかは判らなかった。末娘が親を引き取り家督を相続する慣習のある国だ。教育を受けさせれば家を出ていってしまうと恐れた親が、末娘の彼女だけを初等教育だけで終らせて家業の一部を早々と継がせた可能性は充分ある。しかし彼女ほどの存在が家族のためだけに一生を終えるのは、このカンボジャにとって惜しいと思う。在日朝鮮人系カナダ人のJ氏は、「あれだけのことを男性がやり尽くした。これよりは、女性の活躍に期待するより他はないだろう。そして女性にインセンティヴ(動機づけ)をするのは、男性のツケ払いの一環ではないか」と言った。その通りだろうと思う。だが僕の貯まりに貯まった男のツケはどう払ったらいいのだろう。

夕方近くになると再び客の波が押し寄せた。彼女は料理の場に戻っていた。僕も岐路を急がなければならなかった。アンコールワット地域の道路は、午後5時になると外国人に閉ざされる。夜は村人と観光業者の居残り組と仏教層に尼、そして警官とガードマンだけの聖域となる。僕は彼女に別れを告げた。彼女は「手紙を届けてくれたから」と飯代を大きく値引きしてくれた。そして多くの客を相手としてもまったく変わらない淡々とした静けさのままに伏し目となって料理を続けた。その姿は、村人にとっても旅人にとってもその3差路にとっても無くてはならない存在に見えた。

今生きているアプサラとの出会いはそのようにシンプルなものだった。だが思い返せばあの3差路以来、僕はかってカンボジャ中を覆っていた原生林の樹冠の下の闇にうごめいていた得体の知れない存在に翻弄され続けたのだ。

このべージの

最先端(Ⅰディ)

Ⅱアプラサ

Ⅲナイト

トゥオル・・

最下端

へ移動

Ⅲ ナイト

南国の夕日は大地を直角に貫く。そのグングン落ちる太陽のスピードと競ってペダルをこいだ。レンタルした自転車にライトはない。懐中電灯も持ってこなかった。途中のキャンバス・シートだけの交番の警察は大きく腕を振ると、(急いで遺跡保護区から出るように)と警告した。ゲートの閉鎖される午後五時は迫っている。だがどう踏ん張ってもこの年齢では間に合いそうにもない。

どの地点を走っているのか判らない内に陽は沈んだ。夕焼けは一瞬にして去り、あたりは密林の闇に包まれた。薄雲を通したわずかな星の光も、蒸れたままの大気と益々濃くなる樹木の影に吸いとられてしまった。あたりは自分が移動しているのかいないのかも判らない完璧な闇だ。

(落ち着け、この道路脇には崖はない。地雷も撤去されているはずだ。)僕は自転車のタイヤの感触にだけ集中した。ガクンと落ちてゴロゴロしたら舗装かミニローラーで固められた車道から逸はずれたことを意味する。そのたびにハンドルを切り直した。

同時に、僕と同じ無灯火の自転車がフルスピードで迫ってくるペダル音にも注意しなければならない。時折スレスレにビュンと追い越したりすれ違う自転車の村人は、夜目にもはっきり僕を捕えているのだろうが、僕はにわか盲となってジグザグによろめき進み、ひんぱんに右や左の路肩に落ちている。時には路肩にはみ出して、道路の有り余る陽光に太く成長した樹の幹に突き当たることもある。僕はスローモーションで進んでいたから、それで転倒することはない。だが帰宅を急ぐ村人の特急自転車に追突されたらタダでは済まない。

前方にケロシン・ランプらしい赤っぽい灯がチラチラしてきた。遺跡の前に群がる飯屋や土産物屋のようだったが灯の数は異常に多く、数百年前のアンコール王朝の夜が甦ったかのように見えた。その中でも特に明るい一画が道路脇に浮き上がっている。壁のない新築の建物には、色とりどりの布を纏った、人間の7、8倍はある金色の仏像が坐っている。その正面には、白く輝く太い蝋燭の群れが立ち並んでいる。台座の廻りで遊びまくる子供達。蝋燭の光の前では白い衣の人物が祈りの儀式らしい動きをしている。一勢に立ち登る線香の煙がその白く輝く人物を揺らめかせていた。

僕は吸い寄せられるように台座の脇に自転車を止めた。仏像の前で祈っていたのは、白い法衣にふくよかな身を包んだ坊主頭の尼層だった。その顔には幾重にも年を刻んだ深い皺が影を落としている。だが彼女の廻りは空気さえも甦っているみたいに新鮮だ。

仏像への祈りが済むと、彼女は夜空を見上げた。その時始めて、あたりの密林が刈り払われているのに気がついた。天は大きく開き、一面の星が薄雲を通してぼけた光を注いでいる。僕は尼僧の視線を辿って首をかなり上の角度にかしげ、暗い空の一角に焦点を合わせた。その行き着いた所に鋭い物体が浮んでいる。淡い銀色に反射する何かが。とたんにそれは裾野を広げ、僕の視界を圧倒した。複雑極まる凹凸のある円錐形の建築物が、天を目ざして立ち上がっている。それは幻覚であったら信じてもいいと思いたくなるほど異次元の存在だった。その大きさ、形状、質感とも人間の造ったもののようではない。

アンコールトム遺跡群の中心地にあるバイヨンの寺であることに気づいたのは、かなりの時がたってからだった。写真で見たバイヨンは昼のものだった。それはスペインの異色の建築家ガウディを想わせる独創性に溢れていた。だが僕が目にした夜のバイヨンには何も誇示しているものがなかった。それなのに僕を捕まえて離さない。

美しさに心を揺り動かされているという訳ではない。それは僕のこれまで体験した建築物の概念を越えていた。かろうじて、地上に届いた星の光に生まれた淡く輝く銀色の存在、としか言いようがない。

バイヨンに向かって祈る老いた尼層は、あたりに遊ぶ子供達のためにも祈っているように見える。そして闇に迷った僕のためにも。

思えば生まれた時からずっと、お先まっ暗な旅をしてきた。灯の点る波止場に辿り着いたこともある。だが闇は僕を引き戻した。止まることは許されなかった。闇の大海原に突如出現した宇宙的な灯台みたいなバイヨン。それは僕の旅への指針だった。先に何があろうとも行かなくてはならないという。バイヨンは僕を手離した。

地面は再びブラックアウトしたが、遺跡近くの大きな空には星にぼけた雲がある。そしてバイヨンはアンコールワット北方3キロあたりのはずだ。一路南下すれば前日シエムリアップ市から往復した道に出る。そう気を楽にしてペダルをこぐと三叉路に差しかかった。本来ならば、そこで磁石を取り出すべきだった。だが丁度バイクが数台次々と右折したところで(この時間にバイクの行くのはシエムリアップ市に決まっている)と軽く思い込んだ僕は、同じように右折した。

そこから先は密林の間の闇に消された道ばかりとなった。ふと気づくと大きな門のような固い空間をくぐっていた。危ない場所だ。自転車を押して通り抜けた先の両側には、奇怪な表情をした石像が居並んで坐り、巨大な石の蛇を抱えバイヨンの方向に引っ張っていた。それはヒンドゥー神話の、陸と海の、光と闇の、正と邪の戦いの様子を表わした長い石像だった。舐めるみたいに近づいて眺めた僕に向かって、半ば欠けた男の石像の顔が突然にあざ笑ったかのように見えた。

再び怖る怖るペダルをこいで行った。道の上には両側にひしめく熱帯雨林の枝が張り出しているらしく、かろうじて雲を貫いていた淡い星の光は完全に遮断された。下水道につまったヘドロみたいな闇の中をよろめきながら、車輪を進めた。道は益々狭くなってきているらしく、脇に立つ木に突き当たることが多くなった。その度に目の前に立ちはだかって僕を止めた木が怒る。それが一番怖かった。僕はパニック気味に走った。だが自転車のスピードを早める訳にはいかない。かなりの時をオタオタと過ごし、かなりの距離も稼いだはずなのに、巨大な光のボールとなって前方上空に浮き上がってくるはずのシエムリアップ市の後光は、片鱗も見えない。代わりにホタルが一匹フワリと飛んで樹間に消えた。その一点の光だけが、そこに密林があり、道があり、僕が自転車で進んでいることを悟らせてくれた。さもなければ、地球の時も地上のあらゆる存在も、突然に棺桶に閉じ込められた死体のように停止してしまったのではないかと思いこむところだった。

そして道の先がガヤガヤとしてきた。酔っ払ったみたいな男達のドラ声が乱れ歩いている。サンダルの音も届く距離となるとこの全くの闇の中で彼等にどう対応したら良いのか迷った。でも僕は進み続けていた。

そしていつの間にかその人の群れに紛れ込んだらしい。双方がよろめいているのだから当然に接触した。相手の上半身はヌルっとした裸だった。ペダルから足を降ろして止まると、その男達に囲まれたのが判った。酒臭い息と汗の匂いがムッとする。同時にやけに親しげな波動も感じたからホッとした。

「シエムリアップ?」僕は腕を進行方向に上げて彼等に道を尋ねた。その中のひとりがマッチをシュッと点けた。7、8人の半裸の男達が、各々手に緑っぽいシャツを握ってユラユラ立っている。汗まみれの素肌は黒光りして、つかの間の灯に反射した目の群れは残らず、僕を外国人だと判断している。

「シエムリアップは反対側だよ。」見事な歯並びがキラリとすると、日常的に使いこなしているに違いないラップミュージシャンみたいな素早い英語が飛び出してきた。

「エッ、本当?」「そうさ、我々はアンコールのガードマンなんだ。」そう言えば彼等が手にしたシャツは遺跡のどこでも見かけるガードマンの制服だ。

「どこで間違えたんだろう。」「バイヨンの先に三叉路があっただろう。あそこで君は西に曲がってしまったんだ。戻って南に行くんだね。」「そこまでどれ位ある?」「すぐ近く、8キロぐらいかな。我々は毎朝毎晩こうやって通っているさ。グッドラック。」やけに陽気な男達と暗闇で別れると、それまで来た道を戻った。

どこで道に迷ったかが判ればもう再び迷うことはない。そしてこのあたりの道は遺跡に突き当たるまではひたすら真っ直ぐ平らな土地を貫いている。そう安心すると気持ちが楽になった。来た時と同じ完璧な闇のトンネルを走っていても、道端の樹の幹に突き当たらなくなった。以前はまったく見えないのに自分の行き先を目をこらして見ようとしていた。それがより不安とさせて身体の平衡感覚を狂わせたのだ。だが今や、僕は僕の内側に道をはっきり見ている。それを淡々と辿るだけで目的地に到達するのだ。折しもその「自己発見」を祝うかのように熱帯性の大きなホタルの光が時折現れては、スラーと上を横切ったり、フワリと弧を描いて舞っては密林に消えた。飛遊する光と闇の小宇宙。それは僕の旅の軌跡のようにも見える。

アンコールトム一帯を守る城門を再びくぐった。その前の橋の両側に連なる太く長い蛇の石像を綱引きしている数々の異様な男達の石像も、城門の土台を支える実物大の2頭の象の石像も、今や僕の入門を歓迎しているみたいだ。それだけ僕の夜目も利くようになっていた。だから迷った三叉路には、自転車の車輪を無心に回しているだけで到着した。その場で一度地に降り道標に鼻が触れるまで近づいて「アンコールワット」の文字と矢印と、念のために方向を磁石で確認してから一路南へと進んだ。

しばらくすると道路に沿って前日見慣れた堀の水が、黒インクの川みたいにぬめっているのに気がついた。空が再び開いている。広いけど土デコデコの土手、まばらな並木の高く寂しい影も現われた。だがアンコールワットのえんえんと続く壁も巨大な塔も、地表の闇に溶けていた。たぶん黒ずんだ石の肌が保護色となって、その存在を隠している。アンコールワットは今、日中さらされた余りにも多い観光客の好奇の目と、神殿には許されないはずの私語に汚れた身を密やかな夜風に洗っている。

チォヨウン・エクに建てられた慰霊塔

チォヨウン・エクに建てられた慰霊塔

ポルポト派による虐殺現場、

首都プノンペン市内のトゥオル・スレング、

政治犯刑務所で拷問され自白した後、

そこで死ななかった者はここで殺された。

シエムリアップ市へと更に20キロ南下した。途中発電機の音にまぶしく照明された4、5間の店が並び、肉と魚を焼く煙を立ち登らせていた。それを素通りできるはずはない。夕方前に手紙を届けたアプサラの店でウドンをとって以来、口にしたのは闇だけだ。自転車のサドルの上の他には腰を下ろしたこともない。

それにしても一本の蛍光灯しか点けていない店だというのに、まぶし過ぎる。テーブルに出された鯰なまずのバーベキューが、やけに無念な表情で僕に迫ってくる。夜間照明が電灯に変わった時に夜は征服されたのだろが、その物語性に富む神秘の世界も失った。

睡眠中のレム期の深縁な夢をも。僕は鼻白む気分で鯰を突いて食った。胴体は丸ぼったいというのに身の乏しい魚だ。でもグロテスクな見かけにしては、デリケートな味をしている。頭は一枚の固い骨で覆われてコチンコチンだ。テーブルの下に、犬が徘徊してきた。夜目の利かなくなった犬のようだ、野性の誇りなどあるはずはない。僕は脳味噌つきの鯰の頭を放ってやった。

食い終わってからようやく5、6軒並ぶ店の前に、乗用車がビッチり駐車しているのに気がついた。中産階級の上流らしい家族が夜のドライブに出て立ち止まる店らしく、店内にはそれらしいファッションの一群が悠々と食事している。暑い国の夜遅くのファミリーレストラン。この時刻の都市の路上には、大黒様のように大きなプラスチックの袋を担いだ子供達が、道端に山となって集められたゴミを漁り、再生品のペットボトルやガラス瓶を誇らしげに回収している。その汚れ切った服と肌の階層と、この自家用車族とのギャップは余りにも大きい。それに一体この国のどこから新品の乗用車を買う金をひねり出せるのだろう?夜の闇からは解放されたが、電気照明の裏にうごめく人間社会の闇は、僕を暗澹とさせてきた。

前方の雲がボーと明るくなった所がシエムリアップ市だ。ようやく戻れるというのにペダルをこぐ足は重くなった。深夜にバイクや車で出歩く者の多い土地柄だから、ヘッドライトとエンジン音、それにあおられて立つ土埃がひどくなってきたこともある。

だが何よりも重いのは、郊外に次々と聳える高級ホテル群の存在だ。ライトアップされた宮殿みたいな正面玄関。門前に立つ灰色の腕まくったガードマン。そそり立つ壁に並ぶ客室の窓には殆ど灯が点いていない。なんとも人の気配が無さ過ぎる。下街のバックパッカー専用ゲストハウスでは、真夜中過ぎでも、夏休みの最後の日々の青春を謳歌している若者が溢れているというのに。

ここを訪れる年間90万人の観光客の殆どは、夏休みと年末年始に集中しているらしい。シーズン末の深夜の高級ホテルは、巨大な墓標のように連なり立っている。シエムリアップ市に来るまでの道路も街の道も舗装されていない部分が多く、雨降れば泥沼、晴れれば埃に悩まされる。それにはお構いなしに飛行機で来る金持用ホテルの現代建築は次々と建設されている。その下の路上には、天秤棒で運んだ果物や食品雑貨を売る店が、蜘蛛の巣みたいに張り着いている。僕は殻ごと煮られた柔らかい南京豆を一袋買った。入歯の身には優しいスナックだ。

ガソリンスタンド脇にあるレンタルサイクル店は深夜なのに開いていた。「事故に遭ったのかと心配してました。」と若い男の店主は言った。僕の帰りを待っていたらしい。 「実はバイヨンの手前で夜になって、それから道に迷ったんだ。まっ暗な道をかなり走った。」「ホー、バイヨンの夜を見たんですか。その時刻ならあの脇の小さな寺で尼僧が儀式をしていたでしょう。」「白い衣を着けた年寄りの尼さんが祈っていたよ。ふくよかで優しい感じの人だった。」そう答えると彼の表情がパッと輝いた。

「それは運が良い。僕はあの人に師事しているんです。男の高僧が殆ど30年ほど前のあの時代に亡くなられたんですが、尼僧で生き残った人はいたんです。あの人はずっとバイヨンを守ってきた。あそこの石像にこびり着く苔をきれいに洗い流し続けてきた。遺跡を軍事基地としたポルポト派もその後のベトナム軍も彼女だけには手をつけなかったんですよ。今ではあのあたりに住み着いた店屋の人にもその子供達にもこの街の人にも尊敬されているビッグマザーとなっていて、僕も都会のストレスでおかしくなると彼女の下に駆けつけるんです。諺にあるでしょう、泥沼を這った身で、グルに会いに行くって。夜中でも彼女はあの寺に待っててくれる。有難いことです。あの観光地の真中に慈悲が宿っているのですから。」

まだ自転車をこいでいるみたいに夜道を歩いた。露店商が路上に満開だ。歩道の影や終夜カフェに怪し気な夜行性の男達がたむろし、赤い照明の店前では女達が客を釣り上げていた。たぶん昔のアンコールの都城の夜も似たようなものだっただろう。人間の本性なんてこんなことの繰り返しなのだ。

そして、少なくとも200万人を粛正したポルポトも、人間の心の闇を見つめなければ、再び身近に現われてくるだろう。アルジェリア、ルアンダ、ボスニア、スーダンなどでその闇の歴史は継がれている。アンコールワットの壁のレリーフは圧倒的に戦争シーンによって占められていた。人類誕生以来どれほどの戦争が繰り返されたのだろう。それは現在も進行中だ。巨大な産業事故にしても、公害にしても、後の世代を含めれば、戦争並の犠牲者を出す。

だが今のカンボジャは平和の時をしみじみと味わっている。こうして夜道を歩いていても盗賊に襲われることはない。強制労働キャンプに送り込まれることもない。空から4トン爆弾が雨あられと降ってくることもない。人の出入りする土地では足を吹き飛ばされずに歩くことができるようになった。かっては年間に万の単位の地雷による犠牲者がでたが、国連とNPOの地雷除去活動により、この数年は年間800人から900人に収まった。日本の人口の10分の1の国だから、日本の交通事故や自殺者よりも率は低い。

そして第二次大戦終了まで存在していなかった大学も4校持つまでとなった。新しい世代から新しい時代の指導者も出てきつつある。水田からの地雷除去が更に進み、森も再び地を覆うようになったら食料不足とはならないだろう。うまくしたらベトナムがドイモイ政策で突然に世界第2の米輸出国となったように、今経済の立ち遅れている農村を輸出で活気づける。

観光客は毎年30%増えている。国境地帯では、この国の自由港並の関税を利用してシンガポールやマレーシアからの商品を運び込み、タイやベトナムに再輸出する中継貿易の大型トラフィックで賑わっている。小さな繊維工場がミシンを並べて大忙しなのを田舎の街でも見た。この国は、その3大外貨獲得産業あたりから立ち直りつつある。

暗い裏道の先にある宿に着いた。中庭では、夜ごと飲み明かし、その勢いをかって朝一番に自転車でアンコールに出撃する7人の侍みたいな西洋人の若者がビール瓶を乱立させて飲んでいた。「お帰り。今夜は新月のすぐ後だよね。一杯どう?」この国は旅行者をも気さくとさせるようだ。一逢一会のファミリーと毎晩のように出逢う。先日「睡眠とらなくて大丈夫か?」と彼等に聞いたら「暑い午後や雨が降った時に遺跡の隅で寝るから。」とニヤリした。手持ちの南京豆を彼等に分け、ビールを立ったままで干すと、その一人が「今日ようやく完成したんだよ。」と油絵を見せた。変哲もない半壊の遺跡とその脇に立つ木だけの絵だが、数日間自転車で通ってその場にへばり着いてきただけあって、一途な本物がある。「まだあの暑さだけは表現できないんだよね。」と20才前後の初々しいラテン系は照れた。

一泊バスルームつき3ドルの個室に戻った。電灯を点ける代わりに窓のカーテンを閉めた。懐かしい暗闇だ。ベッドにそのまま坐り続けると深い所で心が回ってきた。

(そうだ。明日のアンコール入場券最終日は、アンコールトム近辺を歩いてみよう。あの入口まで自転車で往復して)と次の旅が開けた。昔の巡礼のように地に足を着けて歩く。明日の道にわずかながらも光が射した。それは夜の密林のサイクリングで最初に舞った蛍みたいに僕をホッとさせた。希望が持ててきた。それから僕はゆっくりとベッドに転倒した。

完

このべージの

最先端(Ⅰディ)

Ⅱアプラサ

Ⅲナイト

トゥオル・・

最下端

へ移動

トゥオル・スレング・P-21・政治犯刑務所

トゥオル・スレング・P-21・政治犯刑務所

(プノンペン市内 現在博物館となっている。)

クメール・ルージュ、ポルポト派が政権を握った3年8ヶ月21日間(カンボジャ人はこの数字を良く覚えている)に1万2千人が収容され、ほぼ全員が拷問死、病死、処刑死、餓死死した。このような施設が各都市にあった。

ポルポト派がプノンペン市に入城して2週間以内に全市民を農村に移住させ、強制労働に狩り立てた。都市は無人となった。ポルポト政権は市場・通貨の廃止、郵便制度停止、学校教育と宗教活動を停止した。

ベトナムに破れたクメール・ルージュはタイとの国境地帯の山岳部にこもり、あたりを地雷で埋め突くし、身を守り、ベトナム軍も彼等を封じ込めるために、シャム湾からラオス国境までの長い地雷源を施設した。

ポルポトは1998年に死亡し、腹心と兵士は政府に投降した。

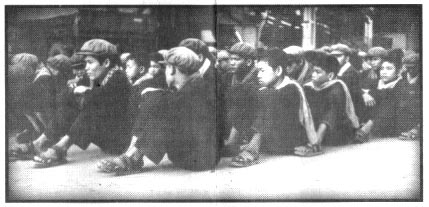

少年監視人。

附属の施設で10才から15才の子供を訓練し、その中で最も服従的な1500人を選んだ。

収容されたばかりの時にとられた写真。

知識層、元ロンノル兵士、かってのクメール・ルージュ創生期からの同志がポルポトの疑心暗鬼にかかって次々と拷問によって自白された。その記録書が所内に写真と共に残されて、クメール・ルージュの歴史が明らかとなった。

他に囚人は、ベトナム人、中国人、チャム人(イスラム教徒)、インド人、西欧人など異人種も多かった。

このべージの

最先端(Ⅰディ)

Ⅱアプラサ

Ⅲナイト

トゥオル・・

最下端

へ移動 /

prev

top

next

「彼女はこの三叉路の角のレストランで働いている。村の実力者でもある父親の所有しているレストランだ。これが父親の、これが兄夫婦の写真だ。他に教師をしている彼女の姉にも会った。皆英語をそこそこ話すのに、彼女だけが話さない。5人兄弟の末娘と言うことだが、写真で見る通り彼女は生まれながらのアプサラだ。あのままレストラン稼業だけに埋もれ、誰かに見染められて主婦で一生を送るのは惜しい、と僕は思う。看護婦かヴィレッジ・ドクターになったらどうかと勧めているんだ。ポルポト派はあらゆる知識人を殺した。医者も生き残ったのはたったの8人だ。この国は癒しが必要だ。この手紙は彼女の学費を僕は出す用意があるという決意を伝えるものだ。この国に来てから、まだ埋められたままの400万個の地雷で犠牲者が出続けていることや、粛正や空爆や内戦で国民の5人に1人が亡くなったことを知ってから、僕は平和で豊かな現代国で恵まれ過ぎていた自分自身を、この国のために役立てようと思っていたんだ。この国は女性によって救われる。彼女は精神的にも人を癒してくれるだろう。それが一週間自転車で彼女の村に通い続けた僕の結論だ。手紙が着くかどうかも判らない密林の奥の村だから、君にこれを託す。そして君にも確認してもらいたいのだ。」

「彼女はこの三叉路の角のレストランで働いている。村の実力者でもある父親の所有しているレストランだ。これが父親の、これが兄夫婦の写真だ。他に教師をしている彼女の姉にも会った。皆英語をそこそこ話すのに、彼女だけが話さない。5人兄弟の末娘と言うことだが、写真で見る通り彼女は生まれながらのアプサラだ。あのままレストラン稼業だけに埋もれ、誰かに見染められて主婦で一生を送るのは惜しい、と僕は思う。看護婦かヴィレッジ・ドクターになったらどうかと勧めているんだ。ポルポト派はあらゆる知識人を殺した。医者も生き残ったのはたったの8人だ。この国は癒しが必要だ。この手紙は彼女の学費を僕は出す用意があるという決意を伝えるものだ。この国に来てから、まだ埋められたままの400万個の地雷で犠牲者が出続けていることや、粛正や空爆や内戦で国民の5人に1人が亡くなったことを知ってから、僕は平和で豊かな現代国で恵まれ過ぎていた自分自身を、この国のために役立てようと思っていたんだ。この国は女性によって救われる。彼女は精神的にも人を癒してくれるだろう。それが一週間自転車で彼女の村に通い続けた僕の結論だ。手紙が着くかどうかも判らない密林の奥の村だから、君にこれを託す。そして君にも確認してもらいたいのだ。」

その内に腹が減っていることに気がついた。朝早めに飯を食ってから口にしたのは薬酒とさっきのアンミツだけだ。もう50キロ近くはサイクルし遺跡も幾つか歩き回っている。旅人の最初の本能である食欲の目覚めた僕に、彼女は始めて僕に顔を向けた。「これを食べますか?」と尋ねている。勿論僕は首を縦に振った。差し出された冷し中華風ウドンはごく自然に口から胃へと収まった。そしてしばらくすると、僕の身体から素晴らしい香りが立ち昇っているのに気がついた。

その内に腹が減っていることに気がついた。朝早めに飯を食ってから口にしたのは薬酒とさっきのアンミツだけだ。もう50キロ近くはサイクルし遺跡も幾つか歩き回っている。旅人の最初の本能である食欲の目覚めた僕に、彼女は始めて僕に顔を向けた。「これを食べますか?」と尋ねている。勿論僕は首を縦に振った。差し出された冷し中華風ウドンはごく自然に口から胃へと収まった。そしてしばらくすると、僕の身体から素晴らしい香りが立ち昇っているのに気がついた。

トゥオル・スレング・P-21・政治犯刑務所

トゥオル・スレング・P-21・政治犯刑務所